Intelは、最先端の18Aプロセスの「準備が整った」と発表し、2025年上半期までにテープアウトが行われる見込みであることを明らかにした。

Intelの18Aは、ファウンドリ部門にとって大きなブレークスルーとなる可能性があり、期待はかなり高い

さて、ご存じない方も多いかもしれないが、半導体業界では、チーム・ブルーとそのファウンドリー部門が、政治指導者や専門家の話題の中心となっている。

Intelの将来についての議論とは別に、ここ数週間の最大のハイライトのひとつは、18Aプロセスの進展である。

今回の公式発表によると、Intelの18Aは実際に稼働しており、間もなく市場にデビューする準備が整っていることが明らかになった。

チーム・ブルーがこのステージに来るまでの道のりは容易ではなかった。

IFSの現状は、パット・ゲルシンガー前CEOと彼の「IDM 2.0」戦略の主要な成果の一つと言っても間違いではないだろう。

Intel・ファウンドリーは、特にIntel4(7nm)のようなプロセスにおいて、業界からの採用に大きな障害があり、同部門の業績を著しく低下させた。

しかし、18AはIFSに復活をもたらすと期待されたプロジェクトであり、これはかなり近いようだ。

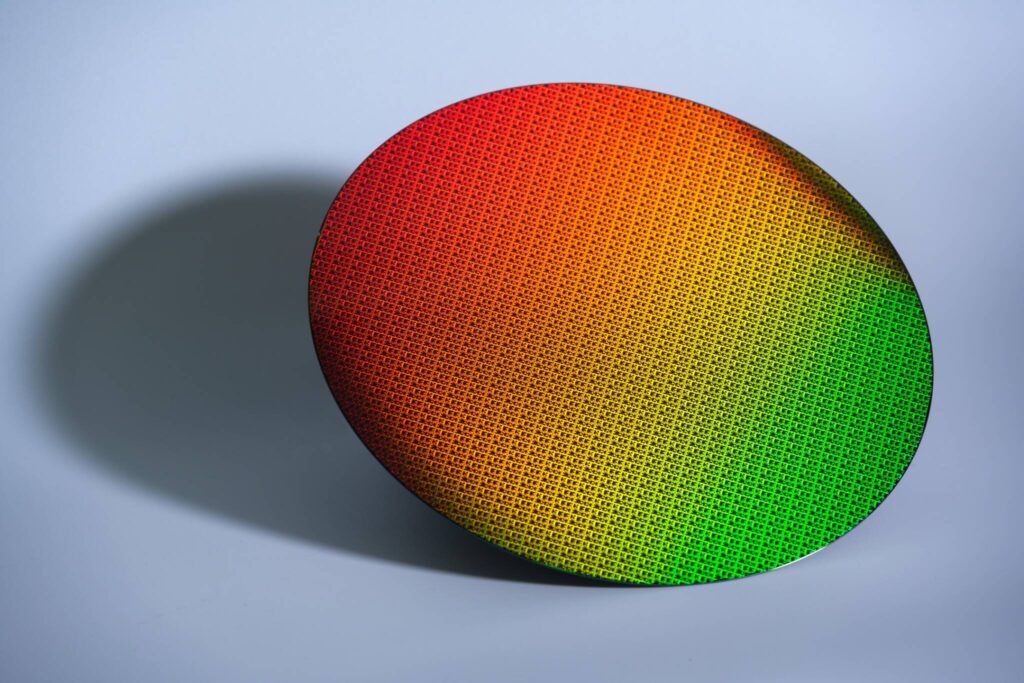

Intelの18Aノードについては、これまでも何度か取り上げてきた。このプロセスのより記念碑的な成果の1つは、BSPDN(Backside Power Delivery)の利用であり、これは電力供給プロセスをウェハの裏側に移すと言われている。

さらに、RibbonFET GAA技術と驚異的なチップ密度を持つ18Aは、TSMCのような競合他社のトッププロセスのライバルとなり、IFSをメインストリーム市場に直接投入する予定である。

18Aを実際に目にすることができるようになれば、最初の正式な統合は、Intelの次期Panther LakeモバイルSoCとClearwater Forest XeonサーバーCPUで行われると噂されている。

さらに最近、Intelの次世代dGPU「Celestial」にもIntel・ファウンドリーのプロセスが採用されると噂されており、それが18Aかもしれない。したがって、社内採用は同社にとって最優先事項となるだろう。

今のところ、18Aを自社の製品ポートフォリオに統合しているパートナーについては把握していないが、ブロードコムをはじめとする多くの企業がこの競争に参加していると言われている。

テープアウトが2025年上半期と発表されていることから、チーム・ブルーが歩留まりとチップ統合に成功したことを考えると、2025年下半期にはプロセスが始動すると予想される。

解説:

連日情報が出てくるIntelファウンドリ復活のリーク

今までの報道がウソのように連日Intelファウンドリ復活の報が出てきますが、なぜなんですかねえ。

あまりにタイミングがトランプ大統領の任期と重なりすぎて陰謀論を信じてしまいそうになります。

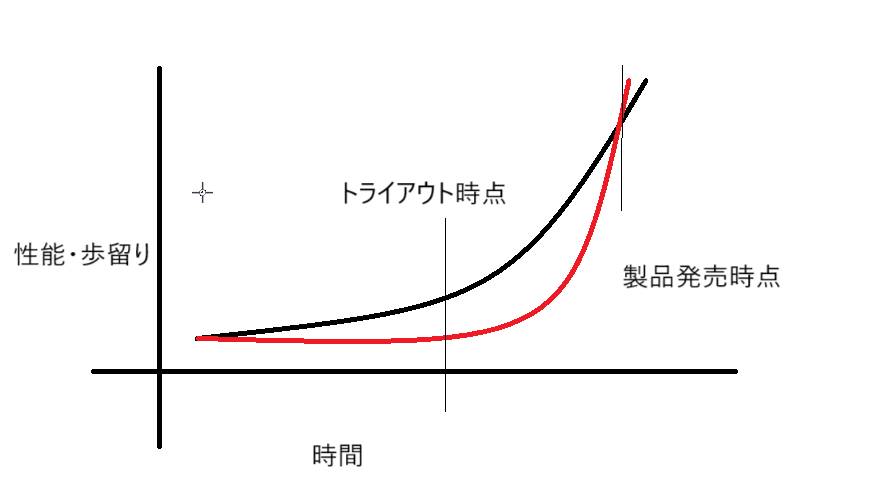

どうしてこのようなことになるのかを自分なり考えてみたのが上の図です。

縦軸が性能・歩留り、横軸が時間を表します。

赤線のグラフがIntel、黒線のグラフがTSMCです。

誤解のないようにお断りしておきますが、これはわたくしの想像であり現実の製造プロセスの成長曲線がこのようになっているというわけではありません。

前からずっと言っていますが、IntelとTSMCで性能・歩留りの上昇曲線が違うという可能性ですね。

トライアウトの時点では性能が低いですが、製品発売時点では性能がほとんど同じになっている可能性ですね。

これだとトライアウトの基準を変更することを他社が了承しない限り、Intelの初期生産は自社しか使えないということになります。

合理的に説明できるのはこのようになっているケースしかないのではないかと思います。

最近のIntelは製品発売後も不具合が出ていますので、まだどうなるのかははっきりしませんが、プロセスの性能が高い=製品の性能が高いというのがかつてのIntelの黄金パターンだっただけに復活する可能性は極めて高いと思います。

CPUの復権は十分に可能ですが、2年に一度の更新であるGPUの新世代を発売したばかりというのは何とも皮肉な話ですね。